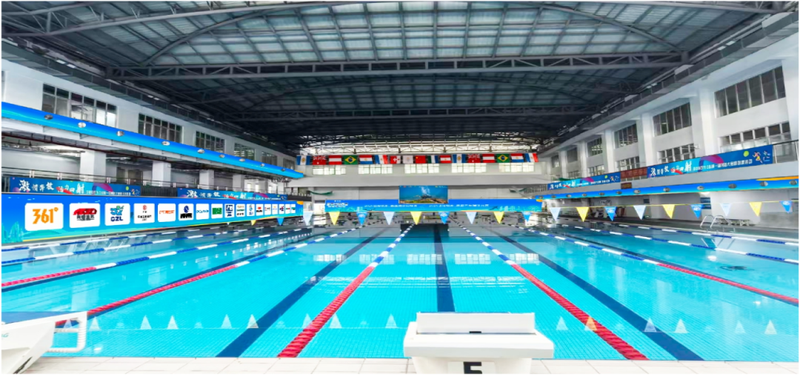

2025湛江国际潜水大赛将于2025年11月20日至12月8日在国家体育总局湛江潜水运动学校蹼泳馆、湛江特呈岛精彩开赛赛事涵盖多项高水平水上运动项目速来预约门票!场地介绍国家体育总局湛江潜水运动学校成立于1961年,是我国潜水运动的摇篮。长期以来,该训练基地为中国潜水、蹼泳、滑水等水上运动项目培养了大批优秀人才。作为国家体育总局直属训练基地,在总局党组的正确领导下,正扎实推进3个运动项目的推广普及工作,为建设世界一流训练基地而不懈努力。蹼泳馆于1988年建成并投入使用,2017年实施重建工程。目前,馆内设有50米×21米、25米×20米恒温泳池各一个,并配套建设了恒温恒湿系统。特呈岛是广东省湛江市霞山区湛江湾中部的一座岛屿,是湛江港的天然屏障。作为全省首批“百千万工程”典型村培育对象,特呈岛正成为霞山推动文旅融合、实现绿色发展的主阵地。依托湛江“五岛一湾”优质海湾资源,正在建设的湛江市特呈岛索道滑水体育公园及配套设施项目,包括游客服务中心、滑水码头以及相应的滑水运动设备设施,有利于打造国际滨海旅游胜地和高质量户外运动胜地。竞赛日程一、2025年第19届世界潜联亚洲蹼泳锦标赛比赛场地:国家体育总局湛江潜水运动学校蹼泳馆(上下滑动查看)二、2025年全国尾波滑水(冲浪)锦标赛暨全国滑水青少年U系列赛比赛场地:特呈岛(上下滑动查看)三、2025年全国自由潜水(泳池)锦标赛比赛场地:国家体育总局湛江潜水运动学校蹼泳馆四、“2025湛江国际潜水大赛”滑水俱乐部冠军赛比赛场地:特呈岛五、“2025湛江国际潜水大赛”水肺潜水公开赛比赛场地:国家体育总局湛江潜水运动学校蹼泳馆预约观赛方式为方便观赛,市民可通过湛江发布、湛江潜校官方微信公众号预约门票,在潜校蹼泳馆现场观看蹼泳、潜水等赛事。(注:特呈岛为公开水域,滑水赛事无需门票即可前往现场观赛。)扫描下方二维码填写预约信息,填写成功后保存二维码以供核销。预约须知:(1)每日门票数量有限,请根据自身情况安排提前预约。(2)比赛实行分时段预约制度,观众须实名制预约,约满即止。(3)每场比赛开始前40分钟开始入场,比赛开始40分钟未入场的则取消入场资格。(4)预约观赛人员均可领取专属优惠与礼遇。线上直播由于现场座位有限没有抢到票或无法亲临现场的市民游客们可于11月22日至30日扫描以下二维码 锁定直播间实时观看现场直播湛江潜校视频号湛江潜校抖音号湛江云媒交通信息前往国家体育总局湛江潜水运动学校:大赛期间车位紧张建议绿色出行前往特呈岛:入岛轮渡航线渔人码头船班时刻表海滨码头船班时刻表海滨码头(渡轮)海滨码头(水巴公司航班表)观赛礼仪1.尊重各国家(地区)。尊重参赛国家、地区,在升旗、奏歌环节请肃立并行注目礼,请勿在场内随意走动。2.向运动员表示敬意。赛前介绍运动员时,观众用掌声表示鼓励。比赛中观众可为双方运动员鼓励加油,无论胜负,对各国家(地区)参赛运动员的精彩表现给予应有的尊重。3.掌握喝彩时机。比赛的赛点及关键时刻,保持安静,以免影响运动员。对精彩比赛可报以热烈的掌声,请勿喝倒彩或起哄。4.文明使用手机。观众入场后,请自觉把手机调整为振动或关闭。比赛期间,请勿接打电话。5.配合现场管理。比赛期间,观众不得扰乱比赛和干扰裁判员的工作,不得在比赛场馆内起哄、追逐嬉闹,不得翻越护栏。如允许拍照,应避免使用闪光灯,以免影响运动员。6.保持赛场文明。观众应守法、有礼、有序、理智、热情。比赛期间不随意走动与站立,不大声喧哗,不随地吐痰,不乱扔垃圾。尊重裁决,不辱骂裁判员、教练员、运动员及其他观众。7.爱护公物。严禁乱贴、乱画、攀爬馆内设施,不得随意触动馆内电器和消防设施。现场服务1.观众咨询服务。场馆内设观众咨询点,为观众提供信息咨询、个性化需求处理服务、应急协助服务。2.观众饮水服务。场馆内设观众饮水点,为观众提供免费饮水服务,观众可自行取用。3.观众入口体育服务中心提供食品、饮料售卖服务,观众可自行购买。4.观众医疗服务。场馆内设观众医疗点,为观众提供初步诊断与治疗;必要时,可为观众提供急救转运服务,如产生相关费用需自行承担。同赴深蓝之约,共享水上盛宴期待与您不见不散!来源:湛江发布融媒体编辑:刘智健责编:唐凯明审核:傅萱

2025年11月19日谣 言山东泰安城区挖出汉代墓?真相:近日,有IP地址显示为泰安的网民在短视频平台发布“据说挖出来汉代墓了”等内容,恰逢网传“挖出汉代墓”的地点,正在进行泰安主城区排水管网更新改造工程,引发网民议论。经当地文物部门核实,确定是近现代的民墓墓碑,非网传的汉代墓。根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定,此工程无需进行考古勘探。发现的墓碑将妥善保存在社区居委会。(来源:山东互联网联合辟谣平台、@泰山晚报)科 普供暖季开启,这些取暖误区千万别中招详情:随着供暖季到来,各种取暖设备纷纷“上岗”,为我们带来融融暖意。然而,一些口口相传的“取暖经验”却可能暗藏风险。它们不仅会让取暖效果大打折扣,更可能在无形中增加开支,甚至引发安全事故。◎暖气里的水可以用来拖地、洗菜?【真相】绝对禁止!为了防止锈蚀和结垢,暖气水经过化学处理,含有对人体有害的工业试剂。私放热水还会导致系统压力下降,影响整个供暖系统的稳定。◎暖气不热,放个水就热了?【真相】盲目放水是错误操作。不热的常见原因是“气堵”,应通过排气阀排出系统内的空气,而不是放水。持续放水会让系统不断补充冷水,反而越放越凉。◎暖气片上晾衣物,取暖、晾衣两不误?【真相】这样做严重影响散热效率。覆盖衣物会使热量无法有效散发,导致室温不升反降,并可能造成局部过热,存在安全隐患。◎电暖器可以和其他电器共用插座?【真相】这种行为极其危险!电暖器功率大,必须使用墙上的独立插座。与其他大功率电器共用一个插座或使用未带过载保护的插线板,极易导致过载、短路,引发火灾。(来源:@应急管理部)声 明财政部声明“粤港澳大湾区政策红利发放”为虚假信息详情:近日,财政部金融司发布声明:有不法分子伪造财政部公文,在社交媒体上传播“粤港澳大湾区政策红利发放”有关虚假信息,诱导网民下载“粤港澳大湾区App”“共建大湾区App”进行投资。对此,财政部金融司表示,财政部未发布过“推行‘离岸钱包’及‘香港汇丰银行’用于粤港澳大湾区政策红利发放”“支持粤港澳大湾区发展加强区域金融合作释放财政补贴”“推行粤港澳大湾区金融债券”等相关政策文件。请广大网民提高警惕,谨防上当受骗。(来源:财政部网站)通 报安徽郎溪刘某捏造谣言恶意举报受处罚详情:近日,安徽郎溪警方在工作中发现:辖区网民刘某在其微信朋友圈发布实名举报视频称“某单位及他人共谋强占其拆迁款”,引发关注。经调查,刘某在网络上发布的内容所涉及事项系其与第三人之间的经济纠纷,其视频反映的拆迁事项中,相关单位始终依法履职,与视频所称严重不符,其在网上的行为系虚构事实扰乱公共秩序。日前,当地公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条第一项之规定,对刘某予以行政拘留三日的处罚。目前该谣言内容已经删除。(来源:“安徽省互联网违法和不良信息举报”微信公众号)来源:中国互联网联合辟谣平台

来源:湛江市广播电视台《湛江新闻联播》融媒体编辑:刘智健责编:唐凯明审核:傅萱