潮涌 历史终将走到百年前那个夏日 1920年的上海,风云涌动。 这年9月28日,上海《民国日报》头版登出了一条“外国语学社招生广告”:“本学社拟分设英、法、德、俄、日本语各班……有志学习外国语者请速向法界霞飞路渔阳里6号本社报名。此白。” 一百来字的广告,看似平淡无奇,实际上,这是上海共产党早期组织创办的第一所培养革命青年干部的学校,在党史上意义非凡。刘少奇、罗亦农、任弼时、萧劲光等都是外国语学社的学员。 在中共一大会址纪念馆,一名“00”后讲解员在为参观者进行讲解。新华社发 也是在这一年的5月,历经25天的辗转,毛泽东抵达上海,寓居哈同路民厚南里29号(今安义路63号)。其间,他经历了一生中至关重要的转折。 毛泽东曾去环龙路老渔阳里2号(今南昌路100弄2号),拜访当时正在与共产国际代表酝酿建党的陈独秀。这里是《新青年》编辑部所在地,也是中国共产党发起组成立地。多年以后,毛泽东回忆:“到了1920年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了。” 也是在这一年,29岁的陈望道废寝忘食翻译了《共产党宣言》。这年8月,《共产党宣言》首个中文全译本印刷,首印1000册,很快售罄。9月旋即再版,马克思主义的火种在中国大地上悄然蔓延。 次年的盛夏6月起,包括毛泽东在内,来自北京、武汉、长沙、济南等地共产党早期组织的代表陆续来到上海,住进白尔路389号(今太仓路127号)的博文女校。据史料记载,一大会议的多项筹备工作在这里完成。从博文女校步行至一大会址,不过100多米。 1921年7月23日晚,望志路106号(今兴业路76号)的石库门民居里,13位平均年龄只有28岁的年轻人在楼下厅堂围坐。灯光摇曳,中共一大在这里召开了。一桩石破天惊的大事变,就这样在上海的石库门里静悄悄酝酿、发生。7月30日晚,会场闯进不速之客,最后一天的会议转移至浙江嘉兴南湖的一艘游船举行…… 1920年8月(左)和9月出版的《共产党宣言》中文全译本。新华社发 在当时的人们看来,7月23日只是一个寻常的夏日,会议没有见诸报章新闻,连通过的中国共产党第一个纲领和决议的原始中文版百年来也始终未曾找到,目前我们看到的均译自俄文版和英文版。人们没有想到的是,微澜既起,大浪将成。一艘承载着信念、道路和梦想的大船即将从这里起航。 “中国共产党的诞生是历史的必然,一批批中国的先进分子,经历了无数次失败,经过反复比较、鉴别,最终找到和选择了马克思列宁主义。”上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心副主任、中共上海市委党校常务副校长徐建刚说,“中国共产党诞生在上海,同样是历史的必然。上海是中国民族矛盾、社会矛盾最为集中的城市,也是中国工人阶级的集中地,中国新式知识分子的会集地。此外,1911年辛亥革命后,中国80%的印刷品在上海印刷,上海成为各种思潮的集中地。上海还有独特的城市资源,汇聚了现代政党领导社会运动的所有资源和条件。” 2021年,当我们穿行在上海,透过百年前的阳光,从遍布这座城市的红色遗迹,从浩瀚的文物文献,从党史专家、文博工作者的讲述中,寻访那个伟大的发端如何开始时,一个个年轻的身影越过斑驳的图片和文字抵达眼前,这座城市的红色血脉也在身边蜿蜒汇聚。 如今,这个最初只有50多名成员的小党,已走过100年辉煌历程,发展成为拥有9100多万名党员的世界上最大的政党;领航中国,走出积贫积弱,稳步成为世界第二大经济体,创造了人类社会发展史上的奇迹。而上海,这座中国共产党人的初心之地,也在用只争朝夕、勇立潮头的精神,接续奋斗,持续创造着发展的传奇。 一大会址前的兴业路,浓缩了百年征程、百年跨越,从一条小马路出发,走出了一条中国的道路。 根脉 感受融入城市肌理的红色因子 走得再远,也不能忘记为什么出发,不能忘记走过的路。 2017年10月31日,习近平总书记带领十九届中央政治局常委,专程前往上海和浙江嘉兴,瞻仰上海中共一大会址和嘉兴南湖红船。他动情地说,我们党从这里诞生,从这里出征,从这里走向全国执政。这里是我们党的根脉。 无数人从四面八方来到这里,触摸红色根脉,完成人生历程中的重大仪式,抑或只为完成一次近乎神圣的探望。 站在兴业路东望,隔着当年的贝勒路(今黄陂南路),是正在建设中的中共一大纪念馆。为迎接建党百年,2019年8月31日,中共一大纪念馆正式开工建设。2020年11月17日,位于兴业路76号的中共一大会址也暂停对外开放,启动百年来最为彻底的修缮。 2021年1月,记者探访了解到,中共一大纪念馆建设项目已完成结构封顶,进入装修阶段,将于今年4月底实现项目竣工,5月起试运行,7月1日前正式开馆。 中共一大会址纪念馆副馆长徐明告诉记者,按照新馆建设与旧址保护相结合的原则,纪念馆建成后,新老建筑将横跨兴业路两侧,形成开放式、街区式博物馆,“届时,更多的人能感受融入城市肌理的红色因子”。 徐明说,未来的中共一大纪念馆,将以一大会址、宣誓大厅、新馆展厅为主要展览展示空间,全面系统展示建党历史、讲述建党故事、阐释建党初心、弘扬建党精神。 记者探访了位于淮海中路1834号的中共一大会址纪念馆藏品保管部,文博工作者们正在为新馆的展陈忙碌。中共一大会址纪念馆藏品保管部副主任王长流把这份工作看得很重,“建党时的每件文物都十分珍贵、每个情景都耐人寻味。我们每天都怀着敬畏之心,每一次打开、查看,都非常小心。这段历史太厚重了,一定要在我们的手上保护好、传承好”。 1989年出生的赵嫣一,从复旦大学文博系毕业后就在中共一大会址纪念馆藏品保管部从事文物保护工作。日复一日的工作看似枯燥,这位爱笑的姑娘却乐此不疲:“和这些红色文物近距离接触,时常会被一些微小的细节打动。哪怕是一个印章的位置变化,里面也有不一样的动人故事。” “其实,我们都是这座‘精神家园’的守护者。”中共一大会址纪念馆党总支副书记、副馆长宋依璇说。她思考和焦虑的是,超过12万件的馆藏已开发和挖掘的还太少,让红色历史“活”起来,能做些什么。她希望用“微小”的红色文创来推动“宏大”的红色文化传播。 作为中国共产党诞生地,上海拥有丰富的红色资源,现共存各类红色资源612处。它们是连接红色血脉与城市文脉的时代印记。“党的诞生地”发掘宣传工程自2016年7月启动以来成效显著,一大批革命文物焕发新生,一批文艺作品深入人心,上海“红色文化”的金字招牌越来越亮。 2021年1月4日,新年的第一个工作日,上海64个重大项目集中开工,16项民心工程部署推进。上海市委将红色文化传承弘扬工程,纳入民心工程之列,要让红色文化、革命精神更加深入人心。作为初心始发地的上海深知,红色,是这座城市最鲜亮的底色。利用好红色资源、传承好红色基因、发扬好红色传统,是一座城市光荣而神圣的使命和责任,也是这座城市保持蓬勃朝气的强劲动力源。光明日报记者 颜维琦 曹继军来源:光明日报

红色印迹 142名代表在“银色别墅”写下中共六大历史 中共六大通过的关于军事、组织、苏维埃政权、农民、土地、职工、宣传、民族、妇女和青年等问题的决议。展厅第二部分“中共六大的筹备与召开”中展出的大会会场规则文件。中青报·中青网驻俄罗斯记者 张健/摄中共六大会址主楼夏景。中国驻俄罗斯使馆文化处供图 从莫斯科红场向西南方向驱车40公里,就可以抵达莫斯科市郊外的圣三一区五一乡五一村,村庄内有一栋淡黄色的18世纪欧式建筑。92年前的1928年6月18日至7月11日,在这栋建筑内秘密召开了中国共产党第六次全国代表大会。 当时,那里叫兹维尼果罗德镇,那栋建筑被称作“银色别墅”;现在,那里是中共六大会址常设展览馆。 六大是中共党史上唯一一次在海外召开的全国代表大会,也是最为惊险和曲折的一次党代会。 1927年,大革命失败,中国共产党党内在中国社会性质以及革命性质、对象、动力、前途等重大问题上存在分歧,迫切需要召开一次党的全国代表大会,回答一系列根本性问题。然而,中国国内当时正处在严重的“白色恐怖”之中,很难找到一个安全的开会地点。1928年,142名中共代表冲破艰难险阻,不远万里来到莫斯科,在这里召开中共六大,书写了中共党史上浓墨重彩的一笔,也使“银色别墅”成为党史上具有重要意义的一个建筑。 中共六大会址常设展览馆副馆长李守义对中青报·中青网记者介绍说,展览馆所在的建筑及周围的大片土地,曾是一座始建于17世纪晚期的贵族庄园,后来形成了古典主义园林风格。十月革命之后,该建筑被收为国有,曾作为兵营使用。20世纪30年代,该建筑也曾用作苏联国营农场员工的住宅,后遭毁坏。2009年和2010年,该建筑又两次失火,本就因年久失修被废弃的建筑变得更加满目疮痍。 2010年,时任国家副主席习近平访问俄罗斯时,向时任俄罗斯总理普京提出在中共六大会址建立纪念馆,得到了普京的热情支持。2013年3月,习近平再访俄罗斯,这也是他就任国家主席后的首次出访。 3月23日,习近平在莫斯科出席了中国共产党第六次全国代表大会纪念馆建馆启动仪式。根据中俄双方签署的《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于互设文化中心的协定》中的有关条款,中共六大会址建成后,将作为莫斯科中国文化中心分部进行运营和管理。当年9月5日,中俄互签六大会址租赁合同,规定该建筑属于俄罗斯文化遗产,中方通过租赁形式使用,租期49年,俄方每年象征性地收取1卢布租金。 中共六大会址修葺工作在2016年6月20日全面完工,并于7月4日正式对外开放。 李守义告诉记者,在六大会址的修复过程中,中方根据莫斯科文化遗产局提供的建筑原貌图纸,对整幢建筑物进行了彻底修缮,主楼外貌基本沿用了原来的古典主义风格,主楼内部则根据展馆实际需要进行了结构调整。六大会址的修复工作还获得俄罗斯古建修复领域的多个奖项。 修复完成的中共六大会址常设展览馆,总建筑面积3267平方米,其中主楼建筑面积1741.2平方米,共3层。常设展览有3个部分:一是中共六大展览;二是主会场原貌复原和几位六大代表住所陈设的场景复原;三是中俄两国近年来友好关系回顾展。 中共六大会址的修缮,也给会址所在地五一村民众带来了诸多福祉。李守义介绍说,经中方积极努力协调,俄天然气工业公司将天然气管道引入五一村,同时对会址周边道路进行翻新。 中共六大会址常设展览馆是中国政府在海外设立的首座中共党史类纪念馆,承载并记录着一段珍贵历史,同时也是中俄两国人民传统友谊的见证。展览馆已成为俄罗斯最受中国游客欢迎的红色旅游胜地之一。 李守义说,六大会址不仅是中国共产党的海外红色教育基地,同时也承载着在中俄两国之间传文化、促交流、通民心的作用,当地及莫斯科周边学校经常组织学生来馆参 观。2021年,六大会址常设展览馆计划举办建党100周年党史展,相信将会吸引更多的参观者来馆。(记者 张健)来源:新华网

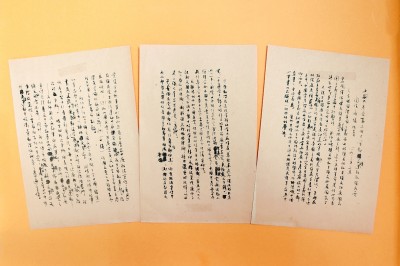

在中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆,有三页发黄的手稿,它就是《关于国民运动及国民党问题的议决案》的手写稿,是中共三大最重要的议决案。目前仍然能看到的中共三大的史料并不多,这三页手稿极为宝贵。 《关于国民运动及国民党问题的议决案》手写稿资料图片 这份议决案据说由陈独秀负责起草,在中共三大上以21票赞成、16票反对、3票弃权通过。议决案规定共产党员以个人身份加入国民党,共同开展国民革命运动,但是要在思想上、政治上、组织上保持共产党人的独立性。 中共三大的中心议题是讨论国共合作的问题,在会议上代表们都确认中国有实行国民革命运动的必要,但在国共合作的具体策略上他们的观点又不尽相同,在讨论此问题时,发生激烈的争论,内容主要有两方面。 首先是在全体共产党员是否应该加入国民党这一关键问题上,产生的分歧最为严重,一个多星期的会议,大多数时间在辩论这个问题。其次在是否保留产业工人,产业工人要不要加入国民党的问题上,也有不同的见解。 会议关于国共合作问题的争论,各有合理的一面,也有其片面性。与会代表充分发挥党内的民主作风,最后综合各种意见形成这份《关于国民运动及国民党问题的议决案》。决议充分吸收各种意见的合理成分,克服了片面性,保证党的决策的正确性。这份充分发扬民主精神制定的决议是集体智慧的结晶,对统一战线的建立,对中国革命和中国共产党自身的发展起到了积极的推动作用。光明日报记者:吴春燕 王忠耀来源:光明网-《光明日报》

开栏的话: 时间,总是由奋斗定义。 2021年,奋进的中国迈上新的征程,奋斗的中国共产党迎来百年华诞。 一百年岁月峥嵘,一百年初心如磐。从建党的开天辟地,到新中国成立的改天换地,到改革开放的翻天覆地,再到党的十八大以来党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革,我们党始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命,始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态。 记录历史伟业,展现百年风华。从今天起,本报推出“奋斗百年路 启航新征程”专栏,全面展现百年大党的梦想与追求、情怀与担当,突出展示党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民统筹推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想取得的历史性成就,深入挖掘各个历史时期伟大精神的丰富内涵和时代价值,展现广大干部群众团结一心创造美好生活的精神风貌,凝聚立足新阶段、奋进新征程的强大力量。 习近平总书记曾经说,看一百年的中国去上海。 今天,人们循着革命前辈的足迹,走进波澜壮阔的历史。 上海,中国共产党的诞生地,“近代中国的光明的摇篮”。 一座长期领中国开放风气之先的城市,在人烟浩穰、海舶辐辏、万商云集的繁华里,积淀了深厚的红色气质。红色遗迹之璀璨,宛若繁星。 走进同车水马龙的街巷一墙之隔的石库门、走进烟火气浓郁的里弄,去寻访上海百年前的红色足迹,也是在寻访中国共产党在积贫积弱、九原板荡之际的跋涉。 兴业路76号,党的十九大闭幕后习近平总书记带领中共中央政治局常委专程赶赴这里,称之为“中国共产党人的精神家园”。百年前开天辟地的大事变,中国共产党第一次全国代表大会就在这里举行。不远处的辅德里,党的二大时隔一年后召开;1925年初,党的四大在广吉里落下帷幕…… 党的第一个纲领和决议,第一部党章、第一次公开发表《中国共产党宣言》,确立加强党的领导、扩大党的组织、执行使党群众化的组织路线……循着时间脉络,能清晰感知一个政党从弱小到强大、从九死一生到蓬勃兴旺的不懈探索。尽管处于初创阶段,但黑暗中的那束光芒,那份为了人民的信念,奠定了中国共产党的前进方向和基石。 红色是上海的根脉。从1921年诞生到1933年中共中央转移至江西瑞金,党的中央领导机关多数时间常设在上海。有些红色遗迹因亲历者相继离世,而遗落在斑驳、狭仄的弄堂里。一位文献研究者告诉记者:“保护修缮红色遗址,是一场同时间赛跑的抢救式工程。” 黄浦区云南中路171号—173号,一个不起眼的门脸,却是新修葺的“中共中央政治局机关旧址(1928—1931年)”所在地。白色恐怖下,谁能想到,在隔壁戏楼的曲艺声里,在一楼诊所的喧闹熙攘间,位于二楼的“福兴”布庄居然是敌人踏破铁鞋无觅处的中共红色中枢。中国共产党人的胆识与智慧改写了百年前的风云,也深刻影响了历史进程。 为何选择上海?许多研究者给出了答案。海陆通衢的地理方位,开埠后产业工人不断壮大的阶级基础,东西方文化交汇的思想土壤,还有经济、社会、人口结构等多重因素叠加。上海,因势而兴,群星璀璨。 多年后,毛泽东同志在延安窑洞里向美国记者埃德加·斯诺回忆起青年时代在上海渔阳里的谈话。他说,到了一九二〇年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了…… 上海的红色故事,也是大浪淘沙、群英荟萃的图谱。勇敢无惧、向死而生的他们,胸怀一团火,前路再多荆棘、再是艰险,也矢志改变中国的面貌。 中国的苦难史、抗争史、改革史、开放史,浓缩在这座城的街道、里弄、江畔、船舶……百川入海,星火燎原。一代人的觉醒,唤醒了一个民族;一代代人的传承,又将红色故事赓续出新的脚本。 耄耋白发和垂髫少儿在文物前轻声交流着;几位外国友人看到激动处不约而同鼓起掌来;一群少先队员雀跃而来,红色火种生生不息……在上海星罗棋布的“初心教室”里,前来瞻仰的人们带着这样的问题:中国共产党为什么能?马克思主义为什么行?一份份史料、一件件文物,也是一把把钥匙,开启了去解读、去探寻、去追问历史逻辑和精神密码的大门。 百年前,这个国家的主义很多,但那群青年只相信马克思主义。中共一大代表的平均年龄28岁,今天的中国90后一代同样堪当大任。历经抗疫洗礼,历经改革开放大潮淬炼,青春壮哉。 从50多人发展到超过9100万党员,百年沧桑。从萌芽,到创建,再到星星之火,再到燎原之势。2017年秋,中共一大会址纪念馆的一幕,镌刻在党的光辉史册上。纪念馆一层序厅,巨幅党旗如鲜血浸染。习近平总书记带领其他常委同志一道举起右拳,庄严宣誓。“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……”他们的声音交汇在一起,一字一句,字字铿锵。1921—2021年,中国共产党党员的宣誓声穿越时空,如春潮奔涌,浩浩汤汤。来源:人民日报

潮涌 历史终将走到百年前那个夏日 1920年的上海,风云涌动。 这年9月28日,上海《民国日报》头版登出了一条“外国语学社招生广告”:“本学社拟分设英、法、德、俄、日本语各班……有志学习外国语者请速向法界霞飞路渔阳里6号本社报名。此白。” 一百来字的广告,看似平淡无奇,实际上,这是上海共产党早期组织创办的第一所培养革命青年干部的学校,在党史上意义非凡。刘少奇、罗亦农、任弼时、萧劲光等都是外国语学社的学员。 在中共一大会址纪念馆,一名“00”后讲解员在为参观者进行讲解。新华社发 也是在这一年的5月,历经25天的辗转,毛泽东抵达上海,寓居哈同路民厚南里29号(今安义路63号)。其间,他经历了一生中至关重要的转折。 毛泽东曾去环龙路老渔阳里2号(今南昌路100弄2号),拜访当时正在与共产国际代表酝酿建党的陈独秀。这里是《新青年》编辑部所在地,也是中国共产党发起组成立地。多年以后,毛泽东回忆:“到了1920年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了。” 也是在这一年,29岁的陈望道废寝忘食翻译了《共产党宣言》。这年8月,《共产党宣言》首个中文全译本印刷,首印1000册,很快售罄。9月旋即再版,马克思主义的火种在中国大地上悄然蔓延。 次年的盛夏6月起,包括毛泽东在内,来自北京、武汉、长沙、济南等地共产党早期组织的代表陆续来到上海,住进白尔路389号(今太仓路127号)的博文女校。据史料记载,一大会议的多项筹备工作在这里完成。从博文女校步行至一大会址,不过100多米。 1921年7月23日晚,望志路106号(今兴业路76号)的石库门民居里,13位平均年龄只有28岁的年轻人在楼下厅堂围坐。灯光摇曳,中共一大在这里召开了。一桩石破天惊的大事变,就这样在上海的石库门里静悄悄酝酿、发生。7月30日晚,会场闯进不速之客,最后一天的会议转移至浙江嘉兴南湖的一艘游船举行…… 1920年8月(左)和9月出版的《共产党宣言》中文全译本。新华社发 在当时的人们看来,7月23日只是一个寻常的夏日,会议没有见诸报章新闻,连通过的中国共产党第一个纲领和决议的原始中文版百年来也始终未曾找到,目前我们看到的均译自俄文版和英文版。人们没有想到的是,微澜既起,大浪将成。一艘承载着信念、道路和梦想的大船即将从这里起航。 “中国共产党的诞生是历史的必然,一批批中国的先进分子,经历了无数次失败,经过反复比较、鉴别,最终找到和选择了马克思列宁主义。”上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心副主任、中共上海市委党校常务副校长徐建刚说,“中国共产党诞生在上海,同样是历史的必然。上海是中国民族矛盾、社会矛盾最为集中的城市,也是中国工人阶级的集中地,中国新式知识分子的会集地。此外,1911年辛亥革命后,中国80%的印刷品在上海印刷,上海成为各种思潮的集中地。上海还有独特的城市资源,汇聚了现代政党领导社会运动的所有资源和条件。” 2021年,当我们穿行在上海,透过百年前的阳光,从遍布这座城市的红色遗迹,从浩瀚的文物文献,从党史专家、文博工作者的讲述中,寻访那个伟大的发端如何开始时,一个个年轻的身影越过斑驳的图片和文字抵达眼前,这座城市的红色血脉也在身边蜿蜒汇聚。 如今,这个最初只有50多名成员的小党,已走过100年辉煌历程,发展成为拥有9100多万名党员的世界上最大的政党;领航中国,走出积贫积弱,稳步成为世界第二大经济体,创造了人类社会发展史上的奇迹。而上海,这座中国共产党人的初心之地,也在用只争朝夕、勇立潮头的精神,接续奋斗,持续创造着发展的传奇。 一大会址前的兴业路,浓缩了百年征程、百年跨越,从一条小马路出发,走出了一条中国的道路。 根脉 感受融入城市肌理的红色因子 走得再远,也不能忘记为什么出发,不能忘记走过的路。 2017年10月31日,习近平总书记带领十九届中央政治局常委,专程前往上海和浙江嘉兴,瞻仰上海中共一大会址和嘉兴南湖红船。他动情地说,我们党从这里诞生,从这里出征,从这里走向全国执政。这里是我们党的根脉。 无数人从四面八方来到这里,触摸红色根脉,完成人生历程中的重大仪式,抑或只为完成一次近乎神圣的探望。 站在兴业路东望,隔着当年的贝勒路(今黄陂南路),是正在建设中的中共一大纪念馆。为迎接建党百年,2019年8月31日,中共一大纪念馆正式开工建设。2020年11月17日,位于兴业路76号的中共一大会址也暂停对外开放,启动百年来最为彻底的修缮。 2021年1月,记者探访了解到,中共一大纪念馆建设项目已完成结构封顶,进入装修阶段,将于今年4月底实现项目竣工,5月起试运行,7月1日前正式开馆。 中共一大会址纪念馆副馆长徐明告诉记者,按照新馆建设与旧址保护相结合的原则,纪念馆建成后,新老建筑将横跨兴业路两侧,形成开放式、街区式博物馆,“届时,更多的人能感受融入城市肌理的红色因子”。 徐明说,未来的中共一大纪念馆,将以一大会址、宣誓大厅、新馆展厅为主要展览展示空间,全面系统展示建党历史、讲述建党故事、阐释建党初心、弘扬建党精神。 记者探访了位于淮海中路1834号的中共一大会址纪念馆藏品保管部,文博工作者们正在为新馆的展陈忙碌。中共一大会址纪念馆藏品保管部副主任王长流把这份工作看得很重,“建党时的每件文物都十分珍贵、每个情景都耐人寻味。我们每天都怀着敬畏之心,每一次打开、查看,都非常小心。这段历史太厚重了,一定要在我们的手上保护好、传承好”。 1989年出生的赵嫣一,从复旦大学文博系毕业后就在中共一大会址纪念馆藏品保管部从事文物保护工作。日复一日的工作看似枯燥,这位爱笑的姑娘却乐此不疲:“和这些红色文物近距离接触,时常会被一些微小的细节打动。哪怕是一个印章的位置变化,里面也有不一样的动人故事。” “其实,我们都是这座‘精神家园’的守护者。”中共一大会址纪念馆党总支副书记、副馆长宋依璇说。她思考和焦虑的是,超过12万件的馆藏已开发和挖掘的还太少,让红色历史“活”起来,能做些什么。她希望用“微小”的红色文创来推动“宏大”的红色文化传播。 作为中国共产党诞生地,上海拥有丰富的红色资源,现共存各类红色资源612处。它们是连接红色血脉与城市文脉的时代印记。“党的诞生地”发掘宣传工程自2016年7月启动以来成效显著,一大批革命文物焕发新生,一批文艺作品深入人心,上海“红色文化”的金字招牌越来越亮。 2021年1月4日,新年的第一个工作日,上海64个重大项目集中开工,16项民心工程部署推进。上海市委将红色文化传承弘扬工程,纳入民心工程之列,要让红色文化、革命精神更加深入人心。作为初心始发地的上海深知,红色,是这座城市最鲜亮的底色。利用好红色资源、传承好红色基因、发扬好红色传统,是一座城市光荣而神圣的使命和责任,也是这座城市保持蓬勃朝气的强劲动力源。光明日报记者:颜维琦 曹继军来源:光明日报

抓好村(社区)“两委”换届工作是我省基层组织建设的一件大事要事,为营造风清气正的换届环境,把换届纪律贯彻落实到位,今天推送一组海报,请大家收好这份重要提醒!来源丨南方杂志微信公众号

春节假期,广东文旅消费表现抢眼。图为清远古龙峡景区。南方日报记者 吴伟洪 摄 编者按 春节黄金周,历来是观察经济社会发展的一个窗口。今年春节作为“就地过年”的黄金周,尤受关注。在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下,作为扩大内需的有力抓手,文旅消费关乎经济和民生,其地位不容小觑。今起,南方日报、南方+客户端推出“粤式文旅新消费”系列报道,试图观察广东文化和旅游消费图景背后的深层内涵。敬请垂注。 ■粤式文旅新消费 2月17日傍晚,广东省文化和旅游厅发布2021年春节黄金周成绩单:据初步测算,2021年春节假期期间(2月11日—17日),全省共接待游客3964.3万人次。其中接待过夜游客953.4万人次,一日游游客3010.9万人次;接待省内游客(含市内游客)占比93.3%;全省旅游总收入204.8亿元。在“就地过年”的背景下,在出省游、出境游几乎停摆的情况下,广东文旅消费彰显了活力与韧劲。 从“空城”到“热城” 城市消费力再释放 2月17日,在携程和驴妈妈旅游网分别发布的春节黄金周盘点数据榜单中,广州、深圳两座城市均跻身最热旅游城市前十位。 出游力一定程度上反映了消费力。广东省体制改革研究会执行会长彭澎此前分析指出,在今年“就地过年”的背景下,广州乃至珠三角地区返乡过年人数大幅减少,在某种程度上对一季度消费有一定的提振作用。 “空城”不空,是疫情得到有效防控的有力注脚,亦是文旅消费畅旺的真实写照。携程门票数据显示,春节7天通过携程平台预订景区门票的订单与2019年春节比较,增长了五成以上;本地预订门票的订单量相比2019年春节增长超过300%。 在疫情防控得力的前提下,广东今年春节假期的热度逐步回升。数据显示,假期7天,广东景区预约数排名持续位居全国前列。2月11日—17日,全省重点景区预约总数为221.7万人次,其中15家5A景区预约人数超过70万人次。 手机地图上显示的路况,同样反映出文旅热度。2月15日,大年初四,假期过半,潮州人小陈在群里晒出了当天16时许潮州古城一带的路况图,潮州古城墙、牌坊街、竹木门城楼等标志性景点图标被一条条红线穿过。 留粤过年,他乡人需要寻找年的况味,潮州古城的热闹恰源于此。在潮州菜馆里点上卤鹅、红桃粿、甜汤,在此过年的福州人张先生第一次感受到异乡的年味。 “2020年虽然遭受疫情冲击,但发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变。”华南理工大学教授江金波分析,广东经济体量稳居全国第一,人均GDP约9.5万元,城镇化率达71.4%,这为文旅消费促进内循环畅通提供了有力支撑。 从吃喝玩乐到精神享受 消费形态再升级 这个春节假期,正是文旅消费场景多元化、体验化、个性化转型升级的良机。 离春节假期还有5日,白天鹅宾馆副总经理林镇海在直播中卖力推介广东的过年习俗。“酒店不止满足吃住。”在他看来,高端酒店可提供更深入的当地文化休闲体验。这个假期,酒店的“老广”员工带住客走进沙面领略建筑之美,讲讲老城故事,让两天一夜的住店之旅多了一道精神大餐。 市场反响热烈的还有省内乡村游。资深驴友陈丽过去常常在境外旅游过年,今年她带着一家老小在古村里放烟花、泡温泉、摘菜、野炊,玩得不亦乐乎。在她看来,广东不乏愉悦身心的乡村之旅,体验感好,参与感强,性价比高。惠州市龙门县是广东省内温泉聚集区,牛年春节期间,云顶温泉、南昆山居等大部分温泉景区酒店春节期间平均入住率在85%以上。其中,地派温泉森林度假区、岭南花园温泉度假山庄入住率连续7天高达100%。 从线上的文化消费,到线下的休闲体验,品质成为消费者选择的决定性因素。岭南控股广之旅副总裁黄静茹告诉南方日报记者,新形态的旅游不止解决“去哪里”的问题,人们更关注“和谁去”。比如一些人的出游需求是要带上宠物去旅行,由此,趁着花开时节,带宠物出游旅拍的个性化产品应运而生。 节前,由广东省旅游规划和营销协会、华南理工大学和南方日报联合开展的广东文旅消费调研初步结果显示,广东省文旅消费形态,在“文旅+”的协同效应下,向“文旅+休闲、文旅+美食、文旅+科技、文旅+创意”等多方面延展和优化,衍生了一批如美食示范点、民宿客栈、手工作坊、文化体验馆、文创产品等文旅消费类型。 从美丽风景到美好生活 经济增长的新支点 观察对比2017—2019年间广东各地市文化消费数据,我们发现广州、深圳、珠海、江门的居民文化消费呈逐年增长趋势,且增长明显。广州、佛山、东莞、深圳、珠海人均全年文化消费数据均大于3526元。文化消费(含教育文化娱乐),正在成为继食品烟酒、居住、交通通信后第四大消费支出。 文旅消费关乎经济,亦关乎民生。为进一步扩大消费,牛年春节假期从省到市文旅惠民举措频频,文旅消费的品位不断提升。广东文化和旅游系统依托博物馆、文化馆、美术馆、非遗保护中心、图书馆和景区景点等场所,线上线下共开展文旅活动1394场次,线上文博展示和公共文化惠民活动场次超六成。 此外,春节期间,从省景区行业协会到深圳、珠海、佛山、惠州、中山等文旅系统,纷纷向留粤务工人员送上景区门票、电子消费券等大礼包,为留粤过年安心游提供实实在在的保障。 假日出游,不再是简单的看风景住酒店,人们对美好生活的体验有更深入、更多元、更真切的需求,正在牵引着市场供给的新变化。可以预见的是,在大数据助力新型消费扩容的驱使下,“文旅+”将有望刺激更多潜在消费,成为经济增长的新支点。 南方日报记者 周人果 通讯员 粤文旅宣